藤原章生2005『絵葉書にされた少年』集英社

昨年の秋に行った座談会で紹介された本。何度か筆者の藤原さんという記者とは顔を合わせたことがあって、座談会のときのお一人は彼の元部下でした。 ともあれ、この本を新聞記者が書いた、ということがとても意義深い。新聞記事を読んでいると、記者の顔が見えてくることはなかなかないが、この本には、情報を伝える側の藤原さんの自分のレゾン・デートル(存在意義)への疑問や苦悩がひしひしと伝わってくる。それだけではなくて、おそらく、ふとした喜びも。 メモ程度にいくつか気になった箇所を抜き出してみた。まず、後半の「お前は自分のことしか考えていない」から。 「九〇年代の初め、アフリカの取材から戻った同僚の女性が、新聞に使う写真を選んでくれと私にたずねた。 一枚は乳児を腰に抱え水瓶を頭にのせた女性がカメラの方をチラッと振り返っている全身写真で、女性の民族衣装のピンクとバックの薄ぼんやりとしたサバンナの緑、赤土がきれいだった。 もう一枚は、丸顔の乳児が目に涙をため泣き叫んでいる写真で、少しピントがずれていた。その子は母親に抱かれているようだが、アップ写真なので背景はよくわからない。 「こっちに決まってますよ」と迷わず前者を選んだが、結局、後者が選ばれた。そして新聞を見ると、「貧困、最大の犠牲者は子供たち」という確かそんな内容の記事のわきに、その赤ん坊の写真が使われていた。難民救済のためのチャリティ企画だったため、こうした記事が必要だったのだろう。しかし、添えられた絵はあくまでも普通の子供の写真である。むずかって鼻をたらして泣いている。日本のどこにでもいるような赤ん坊の写真をそこに貼り付けても何ら変わることはない。ただ、一点違うとすれば、その子の肌の色がかなり茶色いことだ。」(212-213) この一節は、僕が人類学を始めるきっかけになった、とあるジャーナリストとのやり取りと通底する。具体的なエピソードは省くが、あるコンテクストに沿って左右される周辺の情報。ジャーナリズム、しいてはアカデミックな言説までこうした構造の中で創られる。別の個所でも、こんな風なことが述べられている。 「やっかいなのは、はっきりと言い切れないことに、意味づけを求める人が結構いることだ。自分で納得できないことは胸の奥につかえる。なら、いっそのこと「これはこ...

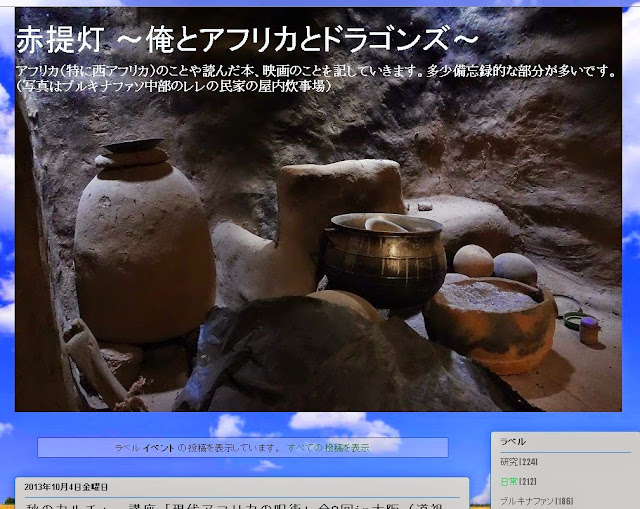

.JPG)